いつも眺めている本あれやこれや

2015.10.28

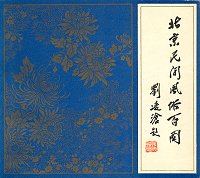

北京民間風俗百図

書目文献出版社 1982・北京

北京図書館に保管されている「北京民間生活彩図」という清の時代が絵を集めてある。残念ながら清のいつ頃にかかれたものかは記載がない。

絵の横に解説が書かれているがこれは毛筆でもちろん旧字体。読者のために下に絵の題名と解説が簡体字で書かれている。

北京に留学した当初(1983年)遊びに行った先輩が持っていた本で、一目ぼれして、自分でも探し当てて買った一冊。

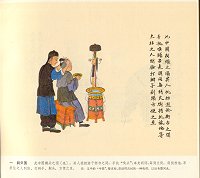

下は、図の第一、「頭剃りの図」。このような絵が100枚収められている。

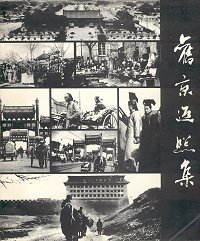

旧京返照集

人民美術出版社 1987・北京

首都博物館の編纂による写真集で首都博物館にて購入。この種の写真集のはじめのものかもしれない。それにしても印刷が悪いのは紙のせいか。反面時代を感じさせてくれて、それはそれでこの本に感激した。

ほとんど変わっていない北京大学構内(かつての燕京大学構内)に懐かしさをかんじたり、整然と並ぶ人力車に驚いたり。

昨今では珍しくなくなったこの種の写真集だけれど、この古い写真集、いまだに売っていることには驚きだ。

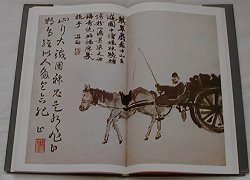

北京風俗図

北京古籍出版社 1986・北京

これの本に収められている絵は民国期の画家。陳師曾によりかかれたもの。全部で34の絵が描かれておりそれぞれに詩がついている。ちなみにこの陳師曾は魯迅の学生時代からの友達。

この本は、魯迅、陳師曾が良くぶらついたという琉璃廠の本屋を悪友と二人でぶらついているときに見つけ買い求めた。

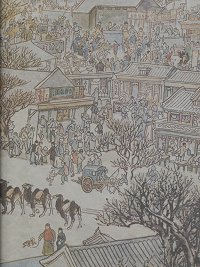

旧京環顧図

雲南人民出版社 1995・北京

王大観という画家の描いた「清明上河図」以来の風俗画の傑作といわれている「旧京環顧図」、「夏京回望図」、「旧天橋一覧」という清朝末期から民国期にかけての北京の風俗を描いた絵巻を本にしたもの。虫眼鏡を片手に細かいところまで楽しめる。

これ以外に、「残冬京華図」という絵もあるそうで、それも手に入れたいなぁとおもっている。

絵を見ているだけで、昔の胡同に迷い込んだそんな気になれる。

捧読胡同児

経済日報出版社 2001・北京

大型書店の美術書コーナーを何気なく覗いたときに出会った一冊。60年代、70年代、80年代、90年代の胡同の生活の様子をスローガンなどをその時代のスローガンなどと一緒に描いて見せている。70年代80年代の絵は私にも懐かしい。(初回の滞在は83年から90年)

作者は胡同に育った楊信。経済日報という新聞社に勤務の編集者兼記者兼漫画家兼挿絵画家だという。

時代を追ってみると、庶民の生活の移り変わりがわかってとても楽しい。

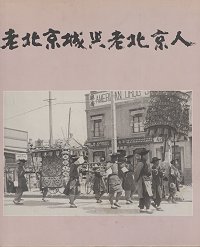

老北京城與老北京人

海鋒出版社 1993・香港

老北京城與老北京人

海鋒出版社 1993・香港

私が持っているこの種の写真集の中でこの本の写真が一番きれい。それもそのはず香港で出版された本。

この本には英語版とそして同じく上海の写真集もある。私の持っているのは北京の中国語(繁体字)版のみ。

白黒だが写真がきれいなので、そんなに昔のものだという気がしない。

表紙は、花嫁行列の花嫁の籠。どの写真を見ても映画のようにきれいで見飽きない。

老北京市井風情画

外文出版社 1999・北京

連環画という中国の漫画で有名な盛錫珊の北京風俗画の画集。すでに持っていた写真集の写真を描いたものが多い。これは最近出版される風俗画集全体に言えることだ。また、写真集にしても載っている写真はどれも一緒という現象がおきている。仕方がないことだとは思うが...。

それでもこの本が気に入っている理由は、写真には色はついていないけれど、絵には色がついているため、とてもわかりやすく、参考になるということ。

外文書店の出版ということで外国語と中国語の解説がついている。私が持っているものは英語と中国語。フランス語、ドイツ語版を見かけたこともある。

北京老天橋

北京出版社 1996・北京

天橋というと、なんでもありの一帯というイメージが強い。ここに行けばなんでも手に入り、何でも楽しめる……そんな風にかつての天橋を知らない私自身が思いこんでいる。

そんな昔の天橋を紹介した写真集だ。出し物をしていた有名人の紹介あり、映画館の紹介あり、有名だった娼婦のことにも言及されている。

写真を見ているだけでその場のにぎやかさが楽しめるそんな一冊。

現在の天橋の様子もちょっと紹介されているが、これで天橋とは言ってほしくない...と思うのは私だけか...。ま、楽しめればそれでいいか。

馬海方北京風情画集

香港心源美術出版社 1996(?)・香港

現代の若手(?)風俗画家の一人、馬海方の画集。

ふと立ち寄った画廊でとても気に入った絵が馬海方の絵だった。でも一目ぼれで買える金額ではなかった。店の人に画集はないかと訪ねたところ、飾ってあったカレンダーの過去の部分を二枚譲ってくれた。

その後偶然立ち寄った額縁屋さんにこの画集が置いてあり一も二もなく購入。現在はこの画家の絵葉書が売られている。

表紙の絵は「余暇」。余暇に鳥かごを三輪の自転車に乗せて、公園にやってきて木につるして鳴き声を楽しんでいるところ。北京では、鳥かごをぶら下げて公園などに向かうおじいさんを良く見かける。

旧京史照

北京出版社 1996・北京

アメリカから北京に旅行に来たときに購入。こんなきれいな写真集ができたのかと感激した一冊。以前買った旧京返照集とくらべ、内容も増え、本の質も良くなっていた。(値段が10倍ほどになっていたのにはもっと驚き。円換算するとほとんど変わっていないことにも驚いた)

中国語ばかりではなく英語でも解説がついている。

野菜を川の水につけてにこやかに笑っている男性の写真。何の事はない、野菜に水を吸わせ、増量しているの図。そんな写真も収められている。

2015.10.28 17:23 | 固定リンク | 書籍漫画CDアニメ..

「元」 に滞在中(^^ゞ

2015.10.28

先日、「マカートニー使節団」についていろいろと調べていて、

マルコ・ポーロを思い出し、突然、元の時代まで、遡ってしまいました。

現在、元の時代をさまよっています(^^ゞ

そういえば元の時代の北京の生活を解説した本があったなぁ... と

『都市中的遊牧民-元代城市生活長巻』

読み始めました。

これは、かなり前に購入した、中国古代都市生活長巻叢書というシリーズの1冊。

元って、北京での生活も、自分たちの文化を持ち込んで、一時代を作ったけど、そのままそれを丸ごともって北に去っていった... そういうイメージがあります。

(あくまでもイメージです)

そんな遊牧民の生活を、都市の中に持ち込んだ生活をこの本の中では紹介しています。

それを読みながら、傍らには、『完訳 東方見聞録〈1〉 (平凡社ライブラリー) 、完訳 東方見聞録〈2〉 (平凡社ライブラリー)

、完訳 東方見聞録〈2〉 (平凡社ライブラリー) 』。

』。

元の時代っていったらやっぱりこれですよね!

そして、あ!こういう本があった!!と久しぶりに手に取ったのが

中公新書の『元の大都―マルコ・ポーロ時代の北京 (中公新書 (731)) 』。

』。

これまた面白い!

でもって懐かしいというのは、中国の先生があの頃に書かれた本だから あははは

金や、元の時代の北京もいろいろと面白そうなので、

本を読んだときのメモなどを少しずつ紹介できればと思っています。

マルコ・ポーロを思い出し、突然、元の時代まで、遡ってしまいました。

現在、元の時代をさまよっています(^^ゞ

そういえば元の時代の北京の生活を解説した本があったなぁ... と

『都市中的遊牧民-元代城市生活長巻』

読み始めました。

これは、かなり前に購入した、中国古代都市生活長巻叢書というシリーズの1冊。

元って、北京での生活も、自分たちの文化を持ち込んで、一時代を作ったけど、そのままそれを丸ごともって北に去っていった... そういうイメージがあります。

(あくまでもイメージです)

そんな遊牧民の生活を、都市の中に持ち込んだ生活をこの本の中では紹介しています。

それを読みながら、傍らには、『完訳 東方見聞録〈1〉 (平凡社ライブラリー)

元の時代っていったらやっぱりこれですよね!

そして、あ!こういう本があった!!と久しぶりに手に取ったのが

中公新書の『元の大都―マルコ・ポーロ時代の北京 (中公新書 (731))

これまた面白い!

でもって懐かしいというのは、中国の先生があの頃に書かれた本だから あははは

金や、元の時代の北京もいろいろと面白そうなので、

本を読んだときのメモなどを少しずつ紹介できればと思っています。

2015.10.28 12:54 | 固定リンク | 書籍漫画CDアニメ..

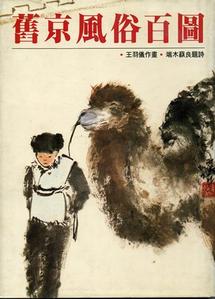

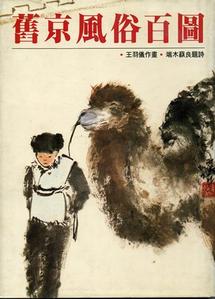

書籍紹介:『舊京風俗百圖』

2015.10.26

ちょうど、中国史よりも、北京の伝統に興味を持ち始めた頃、購入した本です。

北京の友誼商店という、外国人御用達のお店の書籍コーナーで購入した、1984年出版の香港の本です。

絵に、それぞれ、詩が寄せられていて、それと、その詩の解説を読むのも楽しいです。

この本には、日本語版があります。1983年出版。

なぜか、日本語版も持っているんですよね...

「燕京風俗 」

」

詩の解説が、日本人向けに詳しくなっているところがうれしいです。

興味のある方はぜひ。

現在は古本でしか入手できませんが、その代わり安き手に入ります。

あの頃、あの値段は、貧乏留学生には、とっても高いお値段でした...

オリジナルは、中国で出版されたのだと思うのですが、その本には出うことがありませんでした。

北京の友誼商店という、外国人御用達のお店の書籍コーナーで購入した、1984年出版の香港の本です。

絵に、それぞれ、詩が寄せられていて、それと、その詩の解説を読むのも楽しいです。

この本には、日本語版があります。1983年出版。

なぜか、日本語版も持っているんですよね...

「燕京風俗

詩の解説が、日本人向けに詳しくなっているところがうれしいです。

興味のある方はぜひ。

現在は古本でしか入手できませんが、その代わり安き手に入ります。

あの頃、あの値段は、貧乏留学生には、とっても高いお値段でした...

オリジナルは、中国で出版されたのだと思うのですが、その本には出うことがありませんでした。

2015.10.26 10:45 | 固定リンク | 書籍漫画CDアニメ..

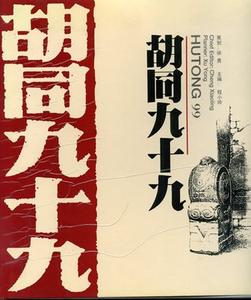

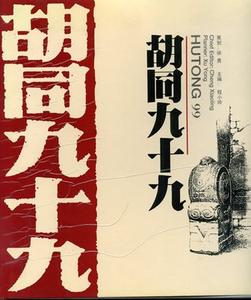

書籍紹介:『胡同九十九』

2015.10.26

なぜか秋になると手に取る『胡同九十九』。

写真エッセイ集です。

徐勇氏の『胡同101像』集から選んだ99枚の写真とそれにあわせて

99人の著名人の文章が載っています。

写真を眺めたり、文章を読んだり.... 楽しいです。

オリジナルの写真集の出版は1990年。

当時残念ながら、入手できなかったのですが、

その後、1996年発行の『胡同九十九』という著名人の文章も読めるこちらのほうを購入が手に入ったので、満足でした。

どの写真を見ても、懐かしさ満載で、

中国の友達を訪ねたときや、寺院に参るついでに胡同をさまよった留学時代を思い出します。

この写真エッセイ集は、日本では発売になっていませんが、

元になっている写真集は、『胡同(フートン)―北京下町の路地 (平凡社ライブラリーoffシリーズ) 』という書籍名で日本でもかつて発売になったようです。

』という書籍名で日本でもかつて発売になったようです。

古本でしか入手できないと思いますが、

興味がある方はぜひ。

写真エッセイ集です。

徐勇氏の『胡同101像』集から選んだ99枚の写真とそれにあわせて

99人の著名人の文章が載っています。

写真を眺めたり、文章を読んだり.... 楽しいです。

オリジナルの写真集の出版は1990年。

当時残念ながら、入手できなかったのですが、

その後、1996年発行の『胡同九十九』という著名人の文章も読めるこちらのほうを購入が手に入ったので、満足でした。

どの写真を見ても、懐かしさ満載で、

中国の友達を訪ねたときや、寺院に参るついでに胡同をさまよった留学時代を思い出します。

この写真エッセイ集は、日本では発売になっていませんが、

元になっている写真集は、『胡同(フートン)―北京下町の路地 (平凡社ライブラリーoffシリーズ)

古本でしか入手できないと思いますが、

興味がある方はぜひ。

2015.10.26 10:01 | 固定リンク | 書籍漫画CDアニメ..

書籍紹介:『シュリーマン旅行記 清国・日本』

2015.10.24

書籍紹介:『シュリーマン旅行記 清国・日本 (講談社学術文庫 (1325)) 』

』

江戸も、北京も好きな私の愛読書です。

幕末、清朝末期、東アジアを旅したのは、トロイア遺跡の発掘で知られるハインリッヒ・シュリーマン。

あのシューマンが、日本、そして中国をどんな風に感じたのか、お楽しみください。

江戸も、北京も好きな私の愛読書です。

幕末、清朝末期、東アジアを旅したのは、トロイア遺跡の発掘で知られるハインリッヒ・シュリーマン。

あのシューマンが、日本、そして中国をどんな風に感じたのか、お楽しみください。

2015.10.24 14:11 | 固定リンク | 書籍漫画CDアニメ..